- Jan. 25, 2023 · 36氪出海新春特輯-

對于追求全球化布局的企業而言,攻克出海征途中的文化關是扎根海外市場的關鍵一環。然而,文化問題幽微曲折,難用定規一勞永逸地解決,不同企業、不同發展階段的選擇也不盡相同。

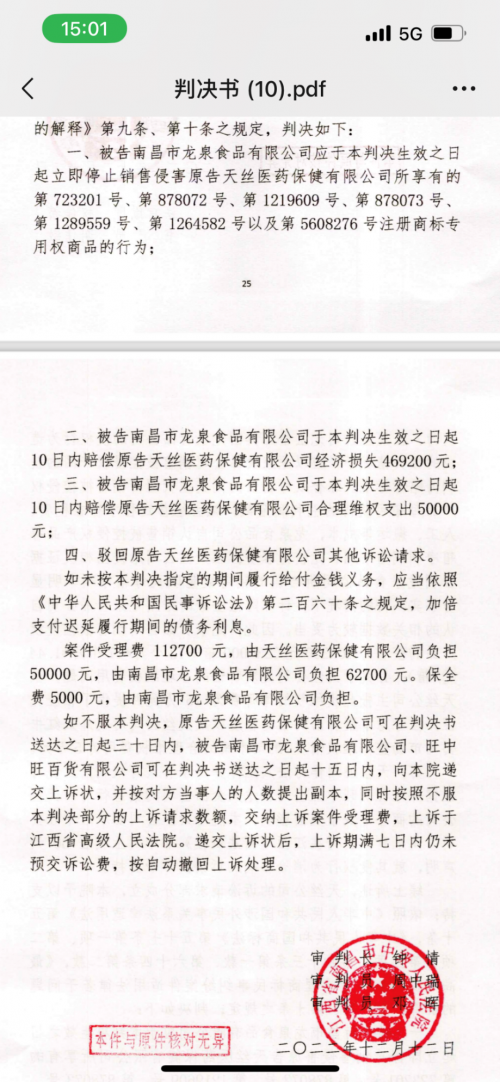

(資料圖片)

(資料圖片)

今天,讓我們一同來探究出海前輩們的本土化經驗與模式,希望給同樣致力業務全球化的企業一些參考。好文與熱鬧的春節更配呦~祝大家春節愉快!

對一代又一代出海企業而言,“水土不服”始終是一頭難于降服的攔路虎。遠離本土,語言、文化、法律法規、消費心理等構成一道道天然屏障,反復考驗著出海企業的耐力、信心和判斷力。

新一代出海企業的代表,互聯網公司因“水土不服”在海外受挫并不少見。比如前段時間備受關注的“996輸出”引發的矛盾,中國本土慣性“內卷”模式移植到福利與社會保障規則相對完善的國家,矛盾便會頃刻凸顯,眾多有中資背景的企業也因此受到詬病。再比如收購海外企業后,大廠強勢文化輸出、干部空降,引發人事動蕩、本土模式復制失敗,“時光機”理論失靈。

“水土不服”背后既隱藏著出海企業必須攻克的危機,也意味著重新界定自己身份的需要。出海征途中的文化關,值得每一位從業者高度重視與警覺。

先行者們的經驗

在“出海”道路上,對外承包工程的基建類企業是先行者之一。一批批中國外派員工克服語言、文化、生活等方面的種種差異遠行異域,成為中企布局海外最早的種子。

但這個過程也伴隨著風險。因跨文化管理的水土不服,與本地員工產生矛盾甚至沖突、延誤項目進度或是陷入法律糾紛,乃至被認為是“掠奪”和“殖民”,影響中企在海外整體聲譽的例子并不少見。汲取過往經驗,對外承包工程企業也逐漸更加強調屬地化經營、尊重和融入當地文化、提升企業社會責任意識。

隨著市場開放程度和企業實力不斷提升,也有一批中企通過收購海外品牌的方式走向國際市場。最知名的莫若聯想收購 IBM 個人電腦業務,再比如吉利收購沃爾沃、海爾收購通用電氣家電業務等,都曾讓中企一時間風頭無兩。

但在2017年聯想收購 IBM 十年之際,麥肯錫曾回顧中企跨境并購歷史,結論是650多宗1億美元以上的并購案中,60%成績并不如意,并沒有為中國買家創造實際價值。失敗原因之一是沒有做好投后整合,多數中國企業管理跨境資產的能力有限,且管理者還必須熟悉收購標的所在國的語言和商業文化。

例如“中國汽車業第一起海外并購”——上汽集團收購韓國雙龍汽車。雙龍汽車于2009年破產清算,給上汽集團造成高達40億元人民幣的損失,原因之一是韓國強勢的工會文化,收購之后上汽未能和雙龍工會協商一致,罷工沖突不斷升級、矛盾走向不可調和,雙龍工廠車間甚至掛出標語:“掐住上汽的喉嚨!”

隨著國際化程度的發展,企業不可避免要面臨跨地域跨文化的管理問題。聯合國貿易與發展委員會(UNCTAD)每年會對全球100家最大跨國公司進行跨國化指數(Transnationality Index) 排名,指標包含三個比例,即國外資產/總資產,國外銷售額/總銷售額,國外雇員數/總雇員數,海外資產、市場和人才都是衡量企業國際化程度的指標。

從底層法律法規的合規要求,到語言、宗教與習俗等基礎文化環境,再到種族、性別、環保等社會議題意識,組織內部的流程制度、管理架構與商業戰略,處理不善都有可能帶來問題乃至沖突。而跨文化管理不善的結果,既有可能導致人才流失、影響公司聲譽,也有可能影響企業運營效率和商業策略落地,帶來經濟上的損失。甚至千里之堤潰于蟻穴,出海事業未成,便由此折戟沉沙。

從標準到架構,如何操作

跨文化是個古老的問題,也有慣例解決方案可參考。例如提供跨文化培訓,幫助員工學習語言文化,增進文化敏感性、適應性和跨文化溝通能力;或者在組織內部聘請專門的企業文化專家和跨文化溝通專家。但文化問題幽微曲折,難用定規一勞永逸地解決,不同企業、不同發展階段的選擇也不盡相同。

不少出海企業在現階段采取了務實導向的路徑。36氪出海采訪的幾家出海企業,盡管產品、市場和遇到的問題不盡相同,都提到了以目標、數據和結果來評判海內外管理,強調信息的上下透傳。同時為了運營便利以及規避風險,在人才招聘上不少出海企業也傾向于現實考量,比如選擇“和公司文化相匹配”、“志同道合”、“有奮斗精神”的員工,減少后期可能產生的分歧。

昆侖萬維 CEO 方漢對36氪出海表示,公司收購挪威公司 Opera 時,后者已是一家有幾百名員工的成熟公司,跨文化管理的重要性凸顯。方漢總結經驗是,企業文化上,“把兼容的、放之四海而皆準的部分抽出來作為共性,例如堅持結果導向、對事不對人;不兼容的部分采取‘新人新辦法、老人老辦法’,尊重當地的員工及文化”。

茄子科技合伙人王超認為:“人性使然,執行會有偏差,矛盾會發生,但如果保持一貫解決問題的原則是數據和結果,就能夠用最簡單的辦法去開這把鎖。”

在管理架構上,如何平衡海外與國內、總部與分部的權力也是其中一環。為了洞察海外用戶和產品需求的同時,利用中國的產品和研發優勢,不少出海企業運營職能以海外本地為主,產研以國內為主的方式,在此基礎上再設置國家經理,縱橫交錯,放權給海外的程度不同。

比如昆侖萬維 ,本地國家經理多由當地人士擔任,當地設 HRBP,分別向本地國家經理和總部 HR 負責人匯報,產品線獨立向總部匯報,并為為當地員工和中國員工設計不同但類似的上升通道。茄子科技的職能線和本地運營以海外員工為主,也有海外合伙人參與公司決策。王超打了個比方,“從手和腳,升級到到眼睛和耳朵,再成長到大腦。”

人的問題,也需要人來解決。“全球化運營是指你完全尊重當地文化,放權給當地的員工,但是中間需要有跨文化的紐帶員工擔任‘轉接器’,使中國總部的資源能夠傳遞出去。”PingCAP 副總裁劉松說道。

如何在全球化運營中找到關鍵的人來擔任跨文化的“紐帶”與“橋梁”?昆侖萬維 CEO 方漢認為,在管理上,公司的管理層必須每個人都是“文化協調官”。“既然有做海外市場的企圖,管理層就要變成全球化的人才。”

對公司有認同感的海外員工也可以是橋梁。茄子科技合伙人王超提到:“我們之前印度市場的同事,在封禁風波之后,成為了我們新一波全球化的種子,去往印尼、菲律賓、中東和歐洲,成為我們銷售業務線的骨干。在他們身上也能看到當年中國企業第一波國際化人才的奮斗精神。”

“如果公司的業務保持增長狀態,員工也會對公司產生信任。從業務線的普通員工,成長為中方和執行層間的紐帶。”赤子城國際市場副總裁 Homer 表示。“和日韓等國的企業相比,中國企業出海畢竟才很短的時間。最大的優勢可能還是順勢而為,順著業務上的優勢,耐心沉淀管理和培養人才。”

從心態到觀念,如何調整

如何評價跨文化管理的成功與否?企業作為商業性組織,業績與結果是一方面。

昆侖萬維 CEO 方漢1995年參加工作,親歷了外企進入中國,從聲勢浩大到被中國本土企業擊敗的過程。“這個過程中也可以反思,外企在跨文化管理上哪些事情做錯了?”

比如敗給淘寶的 eBay。2003年,eBay 收購易趣進入中國大陸,市場份額一度達到85%,當時淘寶甚至還未誕生。但好景不長,eBay 易趣份額很快被淘寶反超,2006年宣布關閉網站,被認為是進軍中國市場失敗的標志。回顧歷程,來自淘寶的競爭是一方面,eBay 易趣同樣也敗在失敗的本土化策略,來自德國、韓國、美國等的管理者未能充分理解中國市場,不少決策效益不佳,例如耗資1億美元將技術平臺遷移至美國但并未提高用戶使用體驗等。

未能在中國市場獲得成功的不止 eBay,還有亞馬遜、雅虎等等一系列既不缺財力物力、也不乏成功商業模式的海外公司。有學者通過對40位海內外公司高層的訪談總結道,這些公司水土不服的原因包括對中國市場理解不夠、政府關系管理不善、在中國市場復制海外商業模式失敗、過于中心化的組織架構導致決策緩慢等等,沒有對中國市場和文化作出更本土化的適應。

來到全新市場,謙虛與學習的姿態是必需品。“自滿和自大是很多問題的根源。中國員工有時候會有一種心態,我在中國市場都經歷過了,所以聽我的就好了。但‘時光機理論’并不存在于業務的細節中,可以是制定戰略的參考和教訓,但不能是指導工作的核心原則。不要讓中國經驗成為本地化的路障。”王超說。

PinCAP 副總裁劉松在36氪出海的采訪中也表示,“原來在國內管用的很多東西是抓住了技術和流量紅利的可能,而在全球化的公司必須回到普世價值,更加民主決策,更加尊重當地。今天中國已經面臨最好的全球化機遇,如果大家做對事情,能夠以一種耐心的、謙虛的、不斷學習、不斷反思的心態,反而獲得的回報可能會更大。”

成人禮與必修課

相比單一市場,全球化發展對企業治理和運營能力的要求要更高。如劉松所言:“出海是中國互聯網企業的成人禮。這是中國新一代的公司,要想穿越周期、變得成熟,都要通過全球化鍛煉出來跨文化和跨地域的組織管理能力。”

2020年 TikTok 夾在中美紛爭間水深火熱之時,張一鳴曾經發出內部信闡述“火星視角”和“多元兼容”對于字節的重要性:“不站在火星視角,在工作中會容易無心地冒犯不同國家的文化和價值觀,或者把自己的習慣標準強加給不同文化背景的同事,這樣的例子非常多。這也是我們為什么把‘多元兼容’加到字節范中的一個原因。”2022年6月字節跳動又將“始終創業、多元兼容”調整到“字節范”的前兩位,更折射出文化兼容對于企業全球化進程的重要性。但對于“最成功的出海企業之一”、一家依靠內容產品跨越語言和地域席卷全球的公司尚且因“文化沖突”受到詬病,足見跨文化管理之難。

“有人的地方就有江湖”,文化問題從根本上也是人的問題。不計代價的增長與擴張也許曾在一段時間內讓互聯網企業擁有制勝能力,但也埋下了隱患,并非可長期持續的模式透支了員工,將這視為“成長的煩惱”多少是一種輕描淡寫。這類問題并不僅僅困擾年輕的中國出海企業,相對成熟的全球化企業也未能例外,亞馬遜、Meta等也常被爆出“有毒的公司文化”新聞。

也許更重要的是回歸人的尺度。員工追求發展,企業追求客戶,目的都是滿足人的需求和尊嚴。而當目的成為手段的犧牲品,沖突由此產生。

對新時期的互聯網出海企業而言,此刻需要面對的,是一個更多變的市場與時代。地域紛爭更加激烈,勞資關系更為復雜,如何在揚帆起航的同時避免這些暗礁,是擺在新一代中國公司面前亟需解答的謎題。

文|施憶

編|Yomi

圖|Unsplash

疫情防控政策的調整和香港通關的恢復進一步提振了業界信心。站在新年的起點向前看,2023年金融科技企業將迎來什么樣的新機遇?傳統金融巨頭將如何與新興科創公司相互配合?內地企業該如何借力香港,進入全球市場?

2月16日,香港特別行政區政府投資推廣署(InvestHK)聯合36氪出海,舉辦線上閉門分享會,邀請到來自香港保險業聯會(HKFI)和金融科技平臺裕承科金(ARTA TechFin)的代表,共同聊聊金融科技落地香港的契機。

關鍵詞: 36氪出海新春特輯|出海文化課水土不服